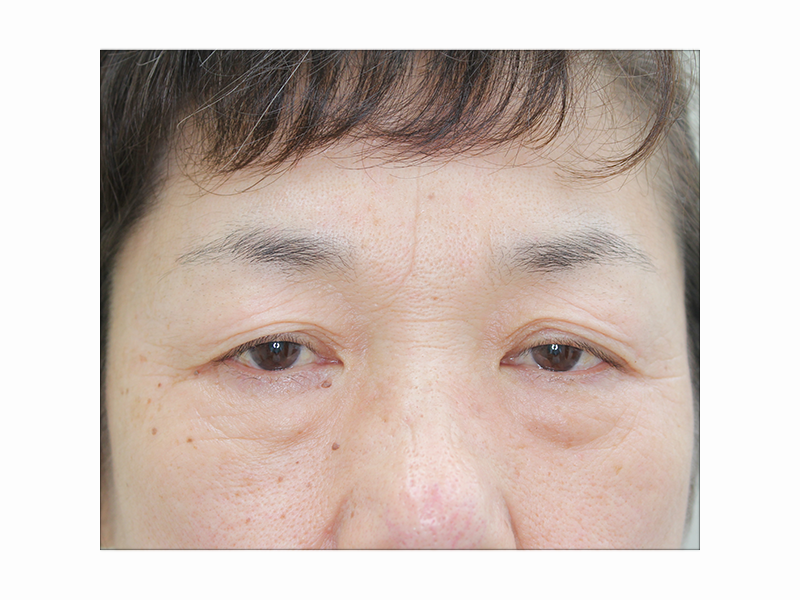

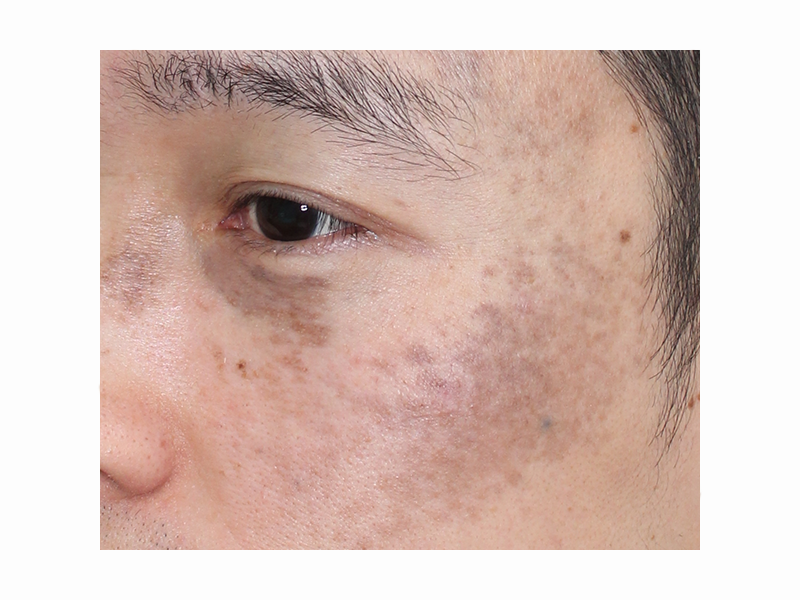

眼瞼下垂の匠 第2章:眼瞼・まぶたのしくみ

眼瞼(まぶた)の解剖としくみ

眼瞼(まぶた)の解剖

| 眼瞼を上げる筋肉 |

|

| 眉毛を上げる筋肉 |

|

| 眼瞼を閉じる筋肉 |

|

| その他 |

|

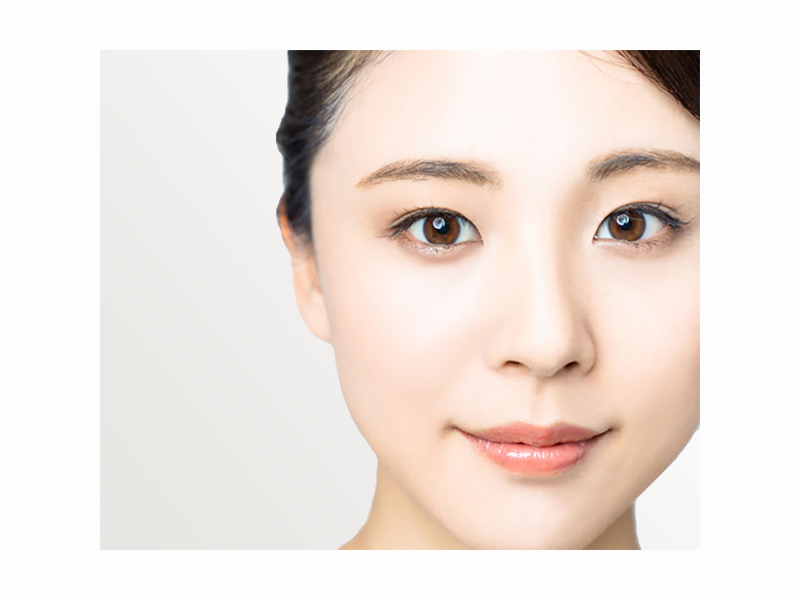

模式図で考える正常な開瞼

この動きを解剖図と模式図で合わせて考えると瞼の動くしくみが比較的簡単に理解できると思います。

正常な閉眼

正常な開眼

正常な開眼はの

次の第3章で眼瞼下垂症の原因とタイプについて考えてみましょう。

院長よりアドバイス

眼瞼下垂症を正確に診断するためには目の周りの解剖や動きを正確に知る必要があります。眼瞼下垂症の状態なのかあるいはそうではないのか、眼瞼下垂症のように見えているけど実は正常なのか、何処にどの様な問題があるのかを正確に診断することが良い結果を出すための第一歩になります。形成外科専門医のいる外来へご来院頂き、何が原因で目の開きが悪くなっているのかを精査することをお勧め致します。

ページ著者紹介

- 吉川 嘉一郎( よしかわ かいちろう)

- 形成外科医 / 四谷見附クリニック院長

- 形成外科学会認定専門医

- 院長紹介(プロフィール)ページへのリンク